- María de la Luz Pérez Rea Ingeniera civil, maestra en Ingeniería y doctora en Ingeniería de materiales. Profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (FI UAQ).

- Ángel Trejo Moedano Profesor de la FI UAQ. Vicepresidente de la SMIG en la delegación Querétaro.

Todos los proyectos de investigación deben tener el objetivo de resolver problemas geotécnicos reales en la construcción. Estudiantes y profesores están bien concienciados respecto de hacia dónde tienen que ir sus investigaciones. Sí hay una sinergia cuando hay cosas muy especiales por resolver, pues tanto las autoridades como los particulares acuden a los especialistas.

Comenzamos nuestro diálogo con María de la Luz Pérez Rea y Ángel Trejo Moedano, de la Universidad Autónoma de Querétaro, preguntándoles qué materias del ámbito geotécnico forman parte del programa de la carrera de Ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Querétaro.

María de la Luz Pérez Rea toma la palabra: “Tenemos las materias básicas de geotecnia, pero previamente los alumnos tienen que llevar Mecánica del medio continuo; en general, materias específicas, enfocadas en la geotecnia, tenemos Geotecnia I, que es la base, toda la teoría; Geotecnia II, donde se abordan las aplicaciones de esta especialidad en las obras de ingeniería, y además contamos con una materia de Cimentaciones.

”Podemos ofrecer –agrega la doctora Pérez– cursos optativos relacionados con la geotecnia, como Cimentaciones sobre suelos expansivos, por ejemplo, una materia que se ha ofrecido recurrentemente como optativa. Procesos constructivos es otra que también tiene elementos de geotecnia.”

“Como soy jubilado –interviene Ángel Trejo Moedano–, no tengo grupos a mi cargo, pero cuando era profesor implementamos una materia que me parece interesante, por tratarse de un problema regional: el referente al fenómeno de expansividad de las arcillas; creo que ha sido exitosa, porque aún se sigue dando y permite que los alumnos adquieran una visión de la problemática de la zona del Bajío, no únicamente de Querétaro, sino también de algunos estados circunvecinos.”

Les consultamos si además de las clases teóricas se ofrecen clases prácticas, en campo y laboratorio.

“Tenemos laboratorio de geotecnia, materiales y geomática –señala María de la Luz–, y también un apartado en el laboratorio para la especialidad de vías terrestres, que se enfoca tanto en la parte de la geotecnia en esta especialidad como en mezclas asfálticas y concreto.” Están ahora ampliando el laboratorio; se le va a hacer un ala específica para la especialidad de vías terrestres.

“Tenemos materias asociadas a las teóricas de laboratorio; de hecho, son de las materias que tienen más horas de laboratorio dentro del programa de la licenciatura en Ingeniería civil.”

Consultados respecto a si los laboratorios sólo se utilizan para el sector académico o también para trabajos de investigación o de análisis surgido a partir de solicitudes del sector público o empresarial, María de la Luz nos informa: “Los laboratorios dan servicio académico a las carreras de Ingeniería civil, Arquitectura y Diseño, porque en ocasiones los del área de diseño requieren materiales específicos y trabajan con ellos, los ensayan. Además, el laboratorio apoya proyectos de investigación, tanto de profesores como de estudiantes de posgrado, porque contamos con estudiantes en maestría y doctorado en la especialidad de geotecnia. Damos servicio externo para proyectos contratados o bien para proyectos de servicio social en apoyo a comunidades o instituciones que lo requieran.”

En todos los proyectos participan estudiantes de licenciatura. “Hay fondos especiales de la Facultad de Ingeniería para apoyo a proyectos de desarrollo de obra –agrega la doctora Pérez–, dentro de la universidad; los estudiantes de Ingeniería civil participan en el desarrollo de estos proyectos, desde su diseño, los estudios geotécnicos y la supervisión de la construcción.”

La participación de los estudiantes es muy activa, permanente en los distintos tipos de trabajos. Preguntamos si reciben retribución por su participación en proyectos remunerados por solicitantes del sector público y empresarial; María de la Luz nos explica al respecto que “son estudiantes en formación en el área de geotecnia, hay apoyos para viáticos y hay becas, dependiendo de la modalidad en que ellos estén, si es como parte de sus cursos, o bien, si participan en un proyecto de investigación financiado o un trabajo contratado, se dan apoyos económicos.”

Ángel Trejo comenta la importancia de atender cuestiones que tienen que ver con la región, con el Bajío: tipo de suelos, implicación de la geotecnia en el desarrollo de infraestructura de todo tipo. Con base en eso, preguntamos si hay, por parte de los estudiantes, temas recurrentes para presentar sus tesis o si en general es uno solo o dos los temas predominantes.

“Generalmente –comenta el profesor Trejo–, el alumno propone alguna temática de su interés, la trata con sus profesores, recibe orientación, y, si es de interés de los profesores y es de mutuo acuerdo, se llega al título del trabajo que debe desarrollar. Se espera que haga investigación para seguir abundando sobre la problemática que nos ocupa.”

La opinión del profesor es relevante, tanto por el valor de su experiencia como por la orientación al alumno sobre la conveniencia de tal o cual tema y enfoque.

“Son varias las tesis relacionadas con el mismo tema –agrega nuestro interlocutor–, tratando de incursionar con nuevos materiales, con nuevos procesos constructivos que permitan inhibir la problemática asociada a la fenomenología de los suelos expansivos.”

Habiendo temas específicos de interés para la región, surge la inquietud respecto de si no resultan redundantes las tesis que los abordan, y si eso se puede evitar estableciendo condiciones como la de revisar lo que ya se ha publicado.

María de la Luz toma la palabra: “Sí, los estudiantes tienen que hacer una revisión exhaustiva de los trabajos previos que se han publicado, porque la tesis tiene que ofrecer una contribución. Los profesores hacen mucho hincapié en que los alumnos conozcan los trabajos previos; de hecho, en las materias se les informa de todos los trabajos que existen. La Facultad de Ingeniería, el área de Geotecnia, tiene más de 30 años trabajando en el tema de los suelos no saturados, específicamente en los suelos expansivos, entonces ya tenemos un buen acervo de trabajos hechos en la facultad desde entonces.”

Nos interesó conocer más sobre la especialización basada en los asuntos geotécnicos de la región, y es Ángel Trejo quien aborda el punto: “Tomando en consideración el crecimiento de la ciudad, que ya está desbordada, desde el punto de vista constructivo hay prioridad en la construcción de casas habitación, estructuras ligeras de bajo costo; entonces, hay que recomendar procesos constructivos que sean congruentes con las inversiones que se están haciendo y las condiciones geotécnicas del lugar escogido. Otro problema que estamos atendiendo es el de las vialidades, porque hay que tomar en cuenta el problema de la expansión del suelo en la región, y para este caso particular contamos con la colaboración del Dr. J. Jesús Alonso Mota.”

Los programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro son reconocidos por su calidad y quisimos saber cuáles son las razones de dicho reconocimiento, que se refleja también en el alto número de estudiantes.

“El posgrado de Geotecnia en la Universidad Autónoma de Querétaro –nos informa la doctora María de la Luz Pérez– ha recibido estudiantes de todo el país y del extranjero. Se sabe que nos especializamos en suelos no saturados. El enfoque del posgrado es muy diferente del que tiene la UNAM. Por ejemplo, en la UAQ nos enfocamos en los suelos no saturados y los suelos expansivos. La maestría en nuestra institución tiene un enfoque científico; los alumnos deben desarrollar sus potenciales de investigadores, generar conocimiento nuevo, entonces las exigencias del programa para el ingreso son altas, y para el egreso también, pero eso hace que los muchachos se esfuercen y salgan muy bien preparados.”

Por ello no sorprende que el área de posgrado esté en el Padrón Nacional de Programas de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. “Consecuencia de ello –agrega nuestra entrevistada– es que los alumnos tienen una beca de manutención, pero la universidad les da una beca adicional por los créditos a los alumnos que son becarios, entonces prácticamente no pagan por la maestría, sólo por su inscripción al semestre, pero no pagan los créditos si se titulan a tiempo.”

Lo anterior los impulsa a dedicar tiempo completo al estudio, contando con espacio y recursos para su tarea. Nos cuenta María de la Luz que “también se les permite participar como jurados en alguna tesis de licenciatura. Participan mucho en la vida universitaria, apoyan a los profesores, y viceversa. Reciben un seguimiento desde que entran hasta que terminan; prácticamente al entrar, en el primer semestre, tienen que empezar a trabajar con lo que será su tesis, y eso hace que lleguen a feliz término en tiempo. Entonces, eso mejora nuestra eficiencia terminal, y para ellos, por el hecho de que prácticamente no pagan sus estudios de posgrado, es una buena motivación.”

Les planteo si el seguimiento continúa después de la graduación, para saber si los egresados se incorporan al sector académico, al público, al empresarial, y desde allí continúan en relación con la universidad.

María de la Luz toma la palabra: “Sí, tenemos un seguimiento institucional de egresados de posgrado… en toda la universidad, en la Facultad de Ingeniería también. Una cosa muy importante para nosotros es el seguimiento personal, porque durante todo este tiempo que los muchachos están en la facultad prácticamente viven ahí, y los profesores también, así que se desarrollan lazos de amistad. Yo fui coordinadora de la maestría por mucho tiempo, y aunque ahora ya no, sigo teniendo contacto con todos mis estudiantes desde hace casi 30 años.”

Agrega, con evidente y justificada satisfacción, que “muchos son empresarios exitosos, tienen sus propias empresas de geotecnia; otros fueron a estudiar doctorado al extranjero después de hacer la maestría con nosotros con muy buenas calificaciones y también tienen sus empresas; unos más están arraigados en el extranjero y tienen empresas, algunos son miembros del SMIG después de sus estudios de doctorado. Realmente son muy pocos los que se quedan en el sector académico, con nosotros, porque afortunadamente la universidad recibe y ofrece muchas ofertas de trabajo, nos piden recomendaciones de estudiantes; tenemos una red, un tanto informal, de estudiantes, pero entre todos se ayudan mucho y están todos bien acomodados. Entonces sí, tenemos un seguimiento institucional, más el seguimiento informal que hacemos desde los lazos de amistad.”

Con el enfoque del área de Geotecnia de la UAQ, de atender primordialmente los problemas de la región, preguntamos a nuestros dos interlocutores cuáles consideran que son los principales problemas geotécnicos en la región del Bajío, más allá de las comentadas características del suelo: las implicaciones de tales condiciones para las infraestructuras de todo tipo. Toma la palabra el ingeniero Ángel Trejo.

“Si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, era muy recurrente que las estructuras de interés social en poco tiempo se vieran afectadas por el fenómeno del tipo de suelo; hubo muchos problemas de esta índole y, con el paso del tiempo, con lo que hemos ido aprendiendo, se cambió el procedimiento constructivo. Ahora ya no es muy común que lo resolvamos con cimentaciones muy someras: se están empleando pilas cortas para hacer cimentación tipo palafito, en fin, es preciso tomar en cuenta el entorno –generalmente tenemos zonas de inundación–, y prever todo esto para que las estructuras de nueva creación no sean materia de ingeniería forense. Se ha mejorado mucho en ese aspecto, y sabemos de muy pocas reclamaciones en relación con esta fenomenología.”

La ciudad de Querétaro es una de las de mayor crecimiento de la mancha urbana, y preguntamos si el área de geotecnia de la UAQ es consultada o participa de alguna forma para recomendar un crecimiento ordenado que considere los tipos de suelo y la conveniencia de resolver de determinada forma la infraestructura sobre ellos, o si los buscan una vez ocurrido un problema de ese tipo.

Ángel Trejo comenta: “Como un gran porcentaje de los constructores no son locales, vienen del norte del país, del sureste, en fin, no conocen la problemática, y lo primero que hacen es dirigirse a quienes tenemos más conocimiento respecto a este fenómeno; entonces los auxiliamos en los diseños, en el procedimiento constructivo, para que no caigan en un problema como era tan común en años anteriores.”

Eso ocurre con los empresarios de la construcción, pero ¿cuál es el papel de las autoridades responsables de atender y reglamentar estos asuntos de infraestructura y desarrollo urbano?

El ingeniero Trejo explica que “en el reglamento de construcciones del municipio de Querétaro ya está especificada esta fenomenología; se establecen los requisitos que tienen que cumplir para la construcción de la estructura y para asignar el permiso de construcción, pues lo primero que deben hacer para realizar la obra, indefectiblemente, es recurrir a los profesionales que dominan esta especialidad y ver cómo cumplir con las normas.”

La doctora Pérez acota que “las autoridades sí recurren a los colegios de profesionales, a los especialistas, para este tipo de cuestiones, para ordenamiento territorial, para hacer recomendaciones, para cuestiones de riesgo, para modificaciones a los reglamentos.”

En la zona del Bajío han ocurrido agrietamientos, tanto en la ciudad de Querétaro como en la de Celaya, por abatimiento de los niveles freáticos, se dice que por el uso del agua en la agricultura. Con su experiencia en suelos no saturados, ¿les ha tocado analizar el problema y plantear alternativas para disminuir estos efectos? Y, por otro lado, ¿qué innovaciones, si es que existen, hay en este campo en la actualidad?

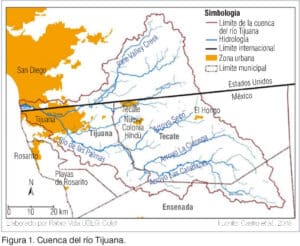

“Sí se ha abordado el problema de subsidencia –responde María de la Luz–; empezaron a detectarse ciertos agrietamientos hace poco más de 30 años, época en que se hizo la primera tesis en la Universidad Autónoma de Querétaro. El ingeniero Domingo Valencia fue el primero que reportó la aparición de una falla de este tipo, en una tesis de maestría; junto con el ingeniero Ángel Trejo estuvieron trabajando en esto. Hace 30 años no sabíamos que era por subsidencia, pero se empezó a estudiar el fenómeno y se llegó a esa conclusión, relacionada con la sobreexplotación del agua, no necesariamente para agricultura, pues la ciudad demanda muchísima agua y hay una gran industria, entonces empezaron a registrarse esos movimientos por cuestiones de geofísica. Después, con el tiempo, cuando se estableció aquí el Centro de Geociencias, originado en la UNAM, la doctora Dora Carreón empezó a trabajar también en cuestiones de subsidencia. De hecho, tuvimos un congreso internacional sobre subsidencias; allí se abordaron problemas de subsidencia no sólo de Querétaro, sino de todo el mundo, porque es un tema común a todas las grandes ciudades que están sobrexplotando los mantos acuíferos. Como dice el doctor Gabriel Auvinet, ‘la única manera de terminar con el problema es dejando de sacar agua’, pero eso no es viable. Sin embargo, para cuestiones de mitigación, lo que se ha trabajado localmente es establecer mapas de zonas de riesgo, para que las autoridades regulen los asentamientos en esas áreas; la cuestión es que, donde está el terreno virgen, es poco apreciable la aparición de los agrietamientos, así que están monitoreándose, específicamente lo está haciendo la Facultad de Ingeniería, a través del doctor Omar Chávez Alegría, quien trabaja cuestiones de subsidencia. Se hacen vuelos periódicos con drones especializados para levantamientos en geomática, y se monitorean constantemente los agrietamientos. Hay estudios, hay trabajos, tesis, proyectos para encontrar patrones de agrietamientos de acuerdo con las condiciones naturales que tenemos en el valle de Querétaro y en las zonas aledañas, para poder establecer modelos de predicción. El problema localmente está muy estudiado por la gente que se dedica a la subsidencia, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como en la UNAM.”

“Abundando un poco sobre esto –agrega Ángel Trejo–, uno de los iniciadores del estudio del agrietamiento es el doctor Alfonso Álvarez Manilla; él ha participado mucho con las autoridades para formular el Atlas de Riesgo, que no solamente tiene que ver con los agrietamientos, sino también con los problemas de laderas, de rellenos, porque, por ejemplo, por mucho tiempo se explotaron zonas con el fin de extraer materiales inertes para utilizarlos en la construcción; después se volvió a su nivel original, pero con materiales de relleno, y eso ha creado muchos problemas. Entonces, a través de estudios de geofísica, se pueden detectar ese tipo de fenómenos, tanto los rellenos antropogénicos como las fracturas o fisuras que están enmascaradas, y todo esto lleva a proyectos más exitosos.”

Teniendo en cuenta la afortunada convivencia que observo existe entre la docencia, la investigación y la aplicación de conocimientos en la práctica profesional, solicité a nuestros interlocutores su opinión sobre experiencias específicas de sinergia entre estos tres sectores.

La doctora Pérez relata que “siempre ha habido interés localmente en los resultados de las investigaciones y en cómo podemos aplicarlos en la práctica. Se pone mucho énfasis en los programas de posgrado, por ejemplo, donde se realiza investigación más formalmente, con mayor intensidad, en que todos los proyectos de investigación deben tener ese objetivo: el de resolver problemas reales que tiene la construcción en materia de geotecnia o del área que se ocupe el posgrado.

”Estudiantes y profesores están bien conscientes de hacia dónde tienen que ir sus investigaciones. Sí hay una sinergia cuando hay cosas muy especiales por resolver, pues tanto las autoridades como los particulares acuden a los especialistas, y eso es bueno para nosotros, porque reconocen que hacemos trabajo serio en ese aspecto. Ellos saben que en la universidad se puede hacer todo el trabajo de investigación que les va a resolver un problema real.

No faltan temas, pero sí tiempo de nuestros interlocutores. Cerramos con el ofrecimiento de agregar algún comentario final de cada uno.

El ingeniero Ángel Trejo toma la palabra para decirnos que “el activo más preciado de cualquier país son sus jóvenes. Tuve al alcance un trabajo de la maestra Verónica Flores donde plantea que la ingeniería geotécnica, después del apogeo y la importancia que tuvo en el siglo XX, vive una decadencia; que no existe una generación de relevo motivada, incentivada, menciona posibles causas de esa falta de interés y plantea algunas propuestas; en la UAQ estamos de acuerdo con lo que ella comenta, y yo terminaría diciendo que el trabajo del maestro consiste en enseñar al alumno el amor, el gusto y la estima por el conocimiento, no solamente las teorías, la ciencia fría para cumplir con un programa, sino impulsar la motivación tiene que ser tarea del maestro.”

María de la Luz recuerda: “Uno de mis profesores se pasaba de su tiempo de clase, y mucho; nosotros estábamos ahí y tampoco nos dábamos cuenta del tiempo, porque nos gustaba lo que estábamos aprendiendo. La trasmisión de la experiencia de esos profesores a los estudiantes con esa pasión por la geotecnia se contagia, y los muchachos responden muy bien a esos estímulos.”

Entrevista de Daniel N. Moser